各学院:

为贯彻落实习近平总书记给中国国际大学生创新大赛参赛学生代表重要回信精神,全面深化学校创新创业教育改革,推动创新教育融入教育活动全过程,将人才培养模式从“知识传授为主”转向“能力素养培养为先”,加快创新人才培养,经研究,决定启动中国国际大学生创新大赛(2025)校内选拔赛。现将有关事项预通知如下:

一、大赛主题

我敢闯 我会创

二、组织机构

主办单位:创新创业中心、教务处、学生处、研究生处、科技处、社科处、校团委、招生就业处、校友办

承办单位:商学院

三、大赛内容

(一)参赛对象

1.全日制在校本科生、研究生;

2.毕业 5 年以内的全日制本科生、研究生(即 2020 年之后的毕业生)。

(二)赛道设置

我校可参加赛道及相关要求如下:

1.高教主赛道。本赛道根据参赛申报人所处学习阶段,分为本科生组、研究生组。根据项目发展阶段,本科生组和研究生组均内设创意组、创业组,并按照新工科、新医科、新农科、新文科、“人工智能+”设置参赛项目类型。各组别和类别项目参赛具体要求参照附件1。

2.“青年红色筑梦之旅”赛道。本赛道参赛项目应在推进农业农村、城乡社区经济社会发展等方面有创新性、实效性和可持续性,且须参加“青年红色筑梦之旅”活动。根据项目性质和特点,本赛道设置公益组、创意组、创业组。各组别参赛具体要求参照附件1。

3.产业命题赛道。本赛道旨在推进产教融合、科教融汇,引导高校将创新创业教育实践与产业发展有机结合,促进学生了解产业发展状况,培养学生解决产业发展问题的能力。本赛道以企业命题、高校参赛团队答题的方式进行,分为产教协同创新组、区域特色产业组。参赛具体要求参照附件1。

(三)参赛要求

1.参赛项目能够紧密结合经济社会各领域现实需求,充分体现高校在新工科、新医科、新农科、新文科建设方面取得的成果,培育新产品、新服务、新业态、新模式,促进制造业、农业、卫生、能源、环保、战略性新兴产业等产业转型升级,促进人工智能、数字技术与教育、医疗、交通、金融、消费生活、文化传播等深度融合。

2.参赛项目应弘扬正能量,践行社会主义核心价值观,真实、健康、合法。不得含有任何违反《中华人民共和国宪法》及其他法律法规的内容。所涉及的发明创造、专利技术、资源等必须拥有清晰合法的知识产权或物权。如有抄袭盗用他人成果、提供虚假材料等违反相关法律法规和违背大赛精神的行为,一经发现即刻丧失参赛资格、所获奖项等相关权利,并自负一切法律责任。

3.参赛项目只能选择一个符合要求的赛道报名参赛,已获本大赛往年总决赛各赛道金奖和银奖的项目,不可报名参加本届大赛。

以上信息均参照《教育部关于举办中国国际大学生创新大赛(2024)的通知》[教高函〔2024〕9号],若中国国际大学生创新大赛(2025)赛制规则有调整,另行通知。

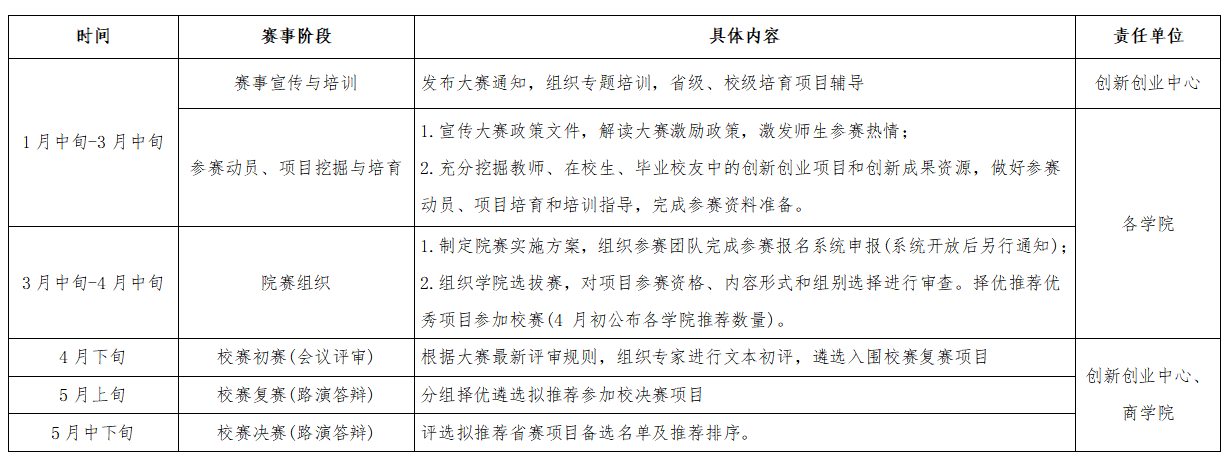

四、进度安排

五、参赛材料

各参赛项目应提供以下材料(材料报送时间另行通知):

1.项目简表(见附件2)。

2.项目商业计划书。主要包括项目(公司)介绍、行业与市场、产品与服务、商业模式、创业团队、财务与融资、风险控制等内容(撰写要求及参考提纲详见附件3)。

3.项目路演PPT(5~8分钟)。

4.1分钟视频(自选)。

六、工作要求

(一)高度重视,做好赛事宣传与动员

请各学院高度重视大赛的宣传与组织工作,把大赛作为推进学院人才培养模式改革、提升创新人才培养的关键抓手,明确工作任务和目标,层层分解,责任到人,通过多种方式、多种途径开展赛事宣传与动员,发动尽可能多的学生、创业校友报名参赛,广泛调动参赛热情。

(二)发挥主体责任,做好资格审查

各学院应就参赛项目的合规合法性、指导教师学科专业背景与参赛项目及学生团队的相关性、参赛学生的学术诚信等方面进行审查与把关,确保学生诚信参赛,保证赛事公正公平进行。

(三)加强挖掘与培育,提升项目质量

各学院应探索构建高层次成果培育机制,将调动优秀教师指导学生项目积极性和提升优秀创业校友参与度作为拓宽项目来源、提升项目层次的重要方面来抓,常态化、全方位挖掘和培育优质潜力项目,提供资源对接、平台搭建和培训辅导等成果孵化服务,有效提高学院参赛项目质量与竞争力。并以此为抓手,切实做到以赛促教、以赛促学,推进专创融合进程,引领学院人才培养模式改革,提升创新人才培养质量。

七、其他

1.拟参赛师生团队钉钉扫码进入“郑航中国国际大学生创新大赛(2025)群”进行赛事交流,届时群里会及时推送大赛最新动态。

2.学习通扫码加入学习通课程,可了解大赛政策、专题报告、往届国赛获奖项目视频等资料。

|

|

钉钉群 |

学习通 |

联系人:周秋霜

联系电话:0371-61912758。